Территориальная организация общества

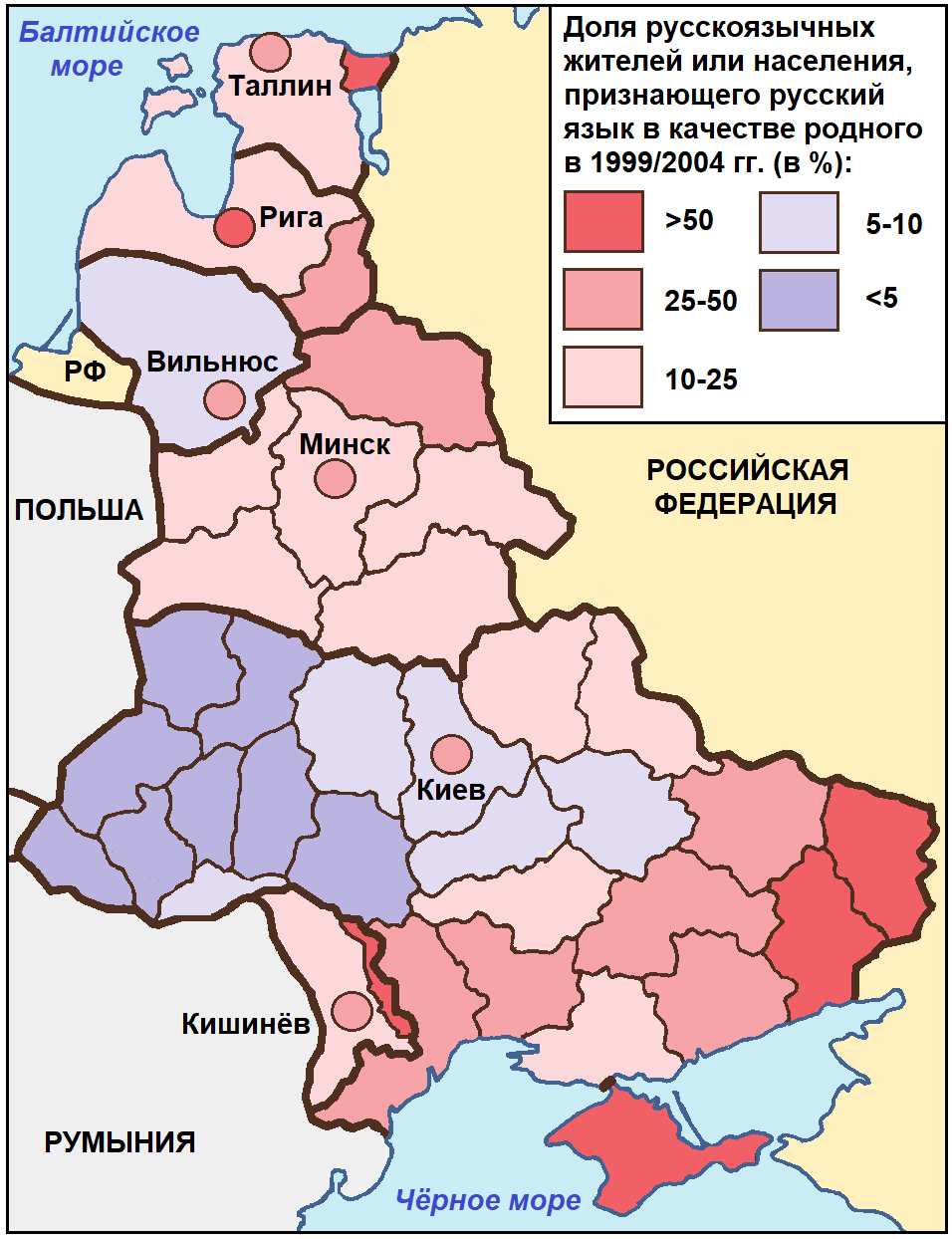

- В постсоветское время заметно «сжалось» этническое пространство русских в европейских странах Ближнего зарубежья, особенно на территории Украины.

- До конца XX в. доля русских уменьшалась преимущественно за счёт их миграционного оттока из стран Балтии и Молдовы, а также смены этнического самосознания русскоязычного населения в Беларуси и Украине.

- В 2000-е годы продолжался отток русских из стран Балтии, наиболее значительный — в Латвии, минимальный — в Эстонии.

- С принятием в 1995 г. русского в качестве второго государственного языка в Беларуси выросли численность и доля населения, признающего его в качестве родного.

Представлены результаты анализа динамики русского и русскоязычного населения на государственном и региональном уровне европейских стран СНГ (Республика Беларусь, Украина и Молдова) и Балтии (Эстония, Латвия, Литва) в постсоветское время. С учетом дат проведения переписей населения в этих странах интервал исследования разделен на два периода: последнее десятилетие ХХ в. и первое десятилетие XXI в. 1990-е годы характеризовались значительным оттоком русского населения из стран Балтии и Молдовы, а также уменьшением доли русских вследствие смены этнического самосознания в Республике Беларусь и Украине. В первом десятилетии XXI в. продолжался отток русских из стран Балтии, наиболее значительный — в Латвии, минимальный — в Эстонии. В Республике Беларусь вследствие принятия в 1995 г. русского языка в качестве второго государственного произошло значительное увеличение численности и доли населения, признающего русских язык в качестве родного. Результаты анализа динамики доли русских рассмотрены сквозь призму концепции геокультурного пространства. В соответствии с этой концепцией доля русского населения может выступать в качестве количественного критерия для разграничения компонентов территориальной структуры Русской геоэтнокультурной системы, которая испытала значительное “съеживание” в постсоветское время.

На примере Белгорода показаны первые ростки отечественной субурбанизации нового типа: рассмотрены особенности пространственно-временнйй динамики пригородной застройки, влияние на этот процесс различных факторов и место новой субурбии в структуре пригородной зоны города. Опираясь на возможности дистанционного анализа, авторы предлагают методику дешифрирования космических снимков: в статье рассмотрены критерии отбора снимков, даны дешифровочные признаки различных видов одноэтажной застройки, показаны возможности и ограничения данного метода. Доказывается, что ключевой особенностью белгородской субурбанизации в постсоветский период стало формирование обширных ареалов застройки спролового типа, отличающихся от сложившихся ранее зон дачных и сельских одноэтажных поселений. Выделяются две волны распространения спрола на этой территории: первая была индуцирована притоком мигрантов из стран ближнего зарубежья, вторая — относительно высокими темпами экономического развития страны и региона в 2000-х годах, она пошла на убыль в начале 2010-х. Разрастание генетически связанных ареалов спрола образовало древовидные графы, корнями которых служат очаги пригородной многоэтажной застройки, а листьями — более молодые поколения спроловых районов. Основными факторами, влияющими на складывающуюся пространственную конфигурацию, являются доступ к инженерным коммуникациям и наличие выхода к транспортным артериям.

Теория и социальные функции географии

- C усилением «восточного вектора» развития России растут межрегиональные и трансграничные грузоперевозки на Дальнем Востоке.

- Из функций региональной транспортной системы наиболее масштабна транзитная — обеспечение внешних экспортно-импортных грузопотоков.

- Сравнительный анализ работы 16 существующих наземных пунктов пропуска показывает востребованность железнодорожных сопряжений.

- Необходимо создание новых железнодорожных переходов на российско-китайской границе и модернизация уже действующих.

В статье выделяются и рассматриваются различные пространственные формы и структуры сопряжения транспортных сетей российского Дальнего Востока (или Тихоокеанской России) и сопредельных стран. Отмечается, что в условиях нацеленности России на балансирование своих внешнеэкономических связей западного и восточного направлений, развитие сопряжений ее дальневосточных транспортных сетей с сетями соседних стран становится важной задачей. Выделяются функции региональной транспортной системы. Проводится сравнительный анализ грузоперевозок через существующие сопряжения транспортных сетей (железнодорожных и автодорожных) и 16 пунктов пропуска на приграничных участках. Обосновывается необходимость формирования в пределах Дальнего Востока сети скоростных международных транспортных коридоров (МТК) и развития на государственных границах пунктов пропуска на современном техническом и информационном уровне, обеспечивающих перевозку возрастающих объемов транзитных и региональных экспортно-импортных грузов.

Природные процессы и динамика геосистем

- В вековом масштабе устойчивость аридных зон в Европейской части России связана с взаимной компенсацией аномалий годового увлажнения, что препятствует систематическому увеличению аридизации.

- Частота весенних засух имеет тенденцию к снижению во всех субъектах. Частота летних засух была наибольшей в период 1931–1960 гг. в Ростовской и Волгоградской областях. В период 2001–2012 гг. наблюдался рост интенсивности весенних засух и снижение интенсивности летних во всех субъектах.

- Наиболее продолжительное усиление аридизации отмечалось в Оренбургской (12 лет), Саратовской и Волгоградской областях (11 лет). Менее продолжительные группировки засух (4–6 лет) были характерны для Республики Калмыкия, Волгоградской, Астраханской и Ростовской областей, а также Ставропольского края.

Исследованы тренды увлажнения в семи областях юга Европейской части России (ЕЧР), оценен тренд деградации земель по данным спутникового альбедо в начале текущего столетия. Установлено, что взаимная компенсация внутривековых колебаний индекса аридности свидетельствует об устойчивости аридных зон на засушливых землях. Незначимость линейных трендов индекса аридности за период 1901—2012 гг. не подтверждает гипотезу о систематическом усилении аридизации в условиях продолжающегося глобального потепления. Выполнен анализ периодов группировок засушливых и влажных лет различной длительности. Выявлено, что частота весенних засух имеет тенденцию к снижению, а их интенсивность была максимальной в десятилетие 1981 — 1990 гг. Частота и интенсивность летних засух повышалась в периоды группировок лет усиления аридизации. На усиление аридизации в большей степени влиял рост частоты и интенсивности летних засух, чем весенних. В условиях отсутствия прогресса аридизации засушливых земель ЕЧР в течение более, чем 100 лет, выявленная нарастающая деградация земель становится доминирующим фактором опустынивания.

- В ходе ландшафтно-гидрологического анализа получена обобщённая база параметров почвенно-растительного покрова для территории Западного Саяна.

- Высокая сходимость рассчитанных и наблюдённых гидрографов суточных расходов воды позволила оценить среднемноголетние величины стока с различных стокоформирующих комплексов и их вклад в формирование стока горных рек.

- Количественно подтверждено влияние состава доминирующих пород, сомкнутости древостоя, характера напочвенного покрова, выраженности уклонов на процессы формирования стока.

- Выявленные нарушения характера изменения модуля стока с высотой связаны с особенностями снегонакопления в верхних частях водосборов.

В работе приведены оценки стока с отдельных пространственных структурных частей водосборов, рассмотрена их роль в формировании интегрального стока с речных бассейнов северного макросклона Западного Саяна. В ходе ландшафтно-гидрологического анализа получена обобщенная база параметров почвенно-растительного покрова и поверхности склонов исследуемого региона. Возможность ее применения обоснована хорошими результатами сходимости моделируемых и наблюденных гидрографов суточных расходов воды. Количественно подтверждено, что на процессы формирования стока в различных типах лесов оказывают влияние состав доминирующих пород, сомкнутость древостоя, характер напочвенного покрова, выраженность уклонов. Преобладающие по площади водосборов таежные комплексы обеспечивают основной объем стока. Оценка вклада отдельных частей речных бассейнов в сток в замыкающем створе показала, что в пересчете на единицу площади наибольшие модули и коэффициенты стока характерны для гольцовых и тундровых комплексов. Для северного макросклона выявлено нарушение характера изменения модуля стока с высотой, связанное с особенностями снегонакопления в верхних частях водосборов.

- Изменения видового состава и пространственного распределения макрофитобентоса Чёрного, Азовского и Каспийского морей цикличны и связаны с колебаниями температуры, прозрачности и солёности воды.

- Наибольшие трансформации отмечены для промысловых видов: расширение ареала Zostera (Азовское, Каспийское моря), деградация сообществ Cystoseira и Phyllophora (Чёрное море).

- Максимальная деструкция фитосообществ в Чёрном море наблюдается в морских эстуариях — портовых акваториях, в т.ч. в Новороссийской бухте.

- Математические модели отклика водной и прибрежно-водной растительности Северного Каспия на изменение факторов среды позволяют прогнозировать ущерб водным биоресурсам при изменениях климата и хозяйственной деятельности.

В рамках концепции Больших морских экосистем дается оценка состояния и динамики изменений качественных и количественных показателей макрофитобентоса (морские макроводоросли и травы) южных морей России. Показано, что перестройки видового состава и пространственного распределения макрофитобентоса морских экосистем (Азовское, Каспийское моря) связаны с колебаниями солености и уровня моря. Для Северного Каспия (российский сектор) с начала 2000-х годов отмечается увеличение доли сапробного комплекса зеленых и красных водорослей, расширение зоны обитания Zostera noltii, что обусловлено изменениями солености и уровня воды в водоеме. Наибольшая деструкция фитосообществ в Черном море наблюдается в морских эстуариях — портовых акваториях, в том числе в Новороссийской бухте. Наиболее устойчивыми к действию нефтепродуктов являются бурые водоросли (цистозировые), менее — зеленые (ульвовые) и красные (церамиевые). Построены математические модели отклика водной и прибрежно-водной растительности Северного Каспия на изменение уровня и солености воды, которые адекватно отражают происходящие природные процессы и позволяют прогнозировать влияние климата и антропогенной нагрузки (хозяйственной деятельности) на водные биоресурсы. Указывается на необходимость оценки экосистемных услуг макрофитобентоса для экономики России.

- На отвалах угольных шахт наблюдается первичная сукцессия растительного покрова.

- Склоновые части терриконов зарастают крайне медленно.

- На спланированных отвалах и шлейфах встречаются пионерные группировки, простые и сложные фитоценозы.

- Наиболее устойчивы к токсичным стокам Calamagrostis epigeios, Equisetum spp., Convolvulus arvensis.

- В сукцессии наблюдаются «разнотравный» и «вейниковый» варианты до стадии сложного фитоценоза.

Описаны сукцессии растительности, наблюдаемые на угольных отвалах Подмосковного буроугольного бассейна (ПБУБ). Выполнены геоботанические описания на нерекультивированном терриконе, спланированном отвале и фитомелиорированном терриконе. Зарастание отвалов угледобычи представляет собой пример первичной сукцессии, протекающей в специфических эдафических условиях. Скорости самовосстановления растительности на отвалах ПБУБ в Тульской области различаются на разных объектах. Наиболее медленно зарастают склоны терриконов и спланированных отвалов, где встречаются только одиночные пионерные особи рудеральных видов растений. На спланированной поверхности отвалов и стихийно развивающихся делювиально-пролювиальных шлейфах формируются пионерные группировки, простые и сложные фитоценозы. Наиболее распространенной древесной породой в простых и сложных фитоценозах является Betula pendula. Под воздействием токсичных стоков на делювиально-пролювиальных шлейфах и в отдельных частях спланированных отвалов травяно-кустарничковый ярус сложен главным образом Calamagrostis epigeios, Equisetum spp., Convolvulus arvensis. Вне влияния токсичных стоков на спланированном отвале образуются разнотравные фитоценозы со значительным участием бобовых (Trifolium hybridum, Lotus corniculatus, Melilotus albus и др.). Фитомелиорация на объектах ПБУБ в Тульской области значительно ускоряет процесс самовосстановления, минуя продолжительную стадию пионерных группировок. Разработана схема протекания процессов самозарастания отвалов ПБУБ в лесостепных ландшафтах.

Эволюция природных систем

- Выявлено 5 этапов развития долинных ландшафтов для 5,9 тыс. лет в условиях изменения увлажненности.

- В засушливый период 2,7–1,3 тыс. л.н. на высокой пойме сформировалась погребенная почва.

- Наводнения стали более частыми во время существования бохайского Старореченского городища.

- Малый ледниковый период характеризовался высоким увлажнением и частыми интенсивными паводками.

- Присутствие пыльцы сорных растений указывает на воздействие человека на ландшафты в Средневековье.

Восстановлено развитие ландшафтов бассейна р. Раздольная в районе Старореченского городища. Получены фрагментарные данные для среднего голоцена (~5.9 тыс. кал. л.н.), детально реконструкции проведены для последних 2.5 тыс. кал. л. Развитие ландшафтов проходило в контрастных климатических условиях, наиболее сильно изменялась увлажненность. Выявлено 5 этапов развития долины в условиях разной водности. Разрезы включают погребенную почву, сформированную в засушливый период во второй половине позднего голоцена, когда были широко распространены остепненные полынные, разнотравные луга и березовые редколесья. Климатические условия в конце VII—X вв. постепенно стали более теплыми и влажными. Снижение температуры при высоком увлажнении в малый ледниковый период с обновлением субстрата на пойме во время частых паводков привело к увеличению площадей, занятых сообществами березы овальнолистной. В лесной растительности низкогорья увеличилось участие сосны густоцветковой и берез. Проведена корреляция палеогеографических событий с региональными данными. Проанализирована роль антропогенного фактора в развитии ландшафтов во время заселения долины бохайскими земледельцами, первопоселенцами XIX — начала XX в. и при развитии современных агрокомплексов.

Природопользование и геоэкология

- Донные отложения рек Восточного Донбасса представлены слабо дифференцированным псаммит-алеврит-пелитовым материалом.

- Выделены приоритетные металлы-загрязнители донных осадков — это хром, медь и цинк, содержание которых существенно превышает региональный фон.

- Уровень загрязнения речных осадков является слабым для всех рек бассейна Северского Донца, слабым и средним — в бассейне Тузлова.

- При определённых условиях донные отложения рек Восточного Донбасса могут являться источником вторичного загрязнения водной толщи соединениями Mn, Fe, Cu, Cr и Li.

- Оценка потенциальной опасности вторичного загрязнения речных вод проведена по массе элементов, потенциально доступной для перехода в воду и водности реки.

Впервые для углепромышленных районов Восточного Донбасса были изучены вещественный состав и уровни загрязненности донных отложений малых и средних рек. Получены данные о содержаниях широкой гаммы тяжелых металлов и других микроэлементов не только в валовых пробах донных отложений, но и в выделенной пелитовой фракции (<0.01 мм) как наиболее информативной при оценке степени загрязненности речных осадков. В результате проведенного модельного эксперимента получены данные о донных отложениях региона как источниках вторичного загрязнения водной среды. Определено, что при определенных гидродинамических условиях (ветровое взмучивание, изменение водности, проведение дноуглубительных работ) донные отложения могут являться источником вторичного загрязнения воды соединениями марганца, железа, меди, хрома и лития. Проведено ранжирование рек по степени опасности их вторичного загрязнения и негативного воздействия на качество воды. Установлено, что большая часть рек исследуемого региона характеризуется средним и низким уровнями потенциального воздействия на водную среду.

Региональные географические проблемы

- Горнолыжная сфера — одно из направлений туристской специализации Урала и смежных территорий. В настоящее время здесь действует около ста горнолыжных комплексов.

- Пик роста числа горнолыжных комплексов на Урале приходится на первое десятилетие XXI века.

- Горнолыжные комплексы особенно сконцентрированы на Среднем и Южном Урале на территории четырех субъектов РФ: Пермского края, Республики Башкортостан, Челябинской и Свердловской области.

- Большинство комплексов размещается на значительном удалении от региональных столиц и территориально привязаны к другим значительным по размерам городам.

Горнолыжная специализация туризма Урала становится все более очевидной. Этот вид туризма развивается в лесистых районах Среднего, Южного Урала и Приуралья. Традиции лыжной рекреации и горнолыжного спорта, заложенные в советский период, значительная доля городского и высокообразованного населения, подходящие физико-географические условия, близость больших промышленных городов к осевой части Уральских гор — факторы, способствующие развитию этой сферы сервиса. Поскольку деятельность горнолыжных комплексов сильно зависит от разнообразных условий (геоморфологических, климатических, ландшафтно-экологических, позиционных, транспортных, инфраструктурных, сервисных и т.д.), то методика их исследований должна учитывать многочисленные покомпонентные и отраслевые характеристики. Среди сотни горнолыжных комплексов, ныне действующих в 11 регионах Урала и Приуралья, три четверти располагаются в четырех из них: Пермском крае, Свердловской, Челябинской областях и Республике Башкортостан. По числу горнолыжных предприятий лидирует Пермский край. Почти половина всех его горнолыжных центров расположена вблизи Перми, однако самые крупные комплексы находятся более чем в 150 км от краевого центра, на Среднем Урале; небольшие предприятия — в южной части края в черте нецентральных городов и в сельской местности. В пределах главных городов Большого Урала действуют 9 горнолыжных комплексов, обеспечивающих повседневные услуги, в зоне 10—60 км от региональных центров — 25. Наибольшее число горнолыжных комплексов (46) располагаются на удалении от центров регионов, но приурочены к значительным по размерам городам. В сельской местности Урала работают 14 горнолыжных комплексов. Географические особенности сети горнолыжных комплексов дают возможность рассматривать эту деятельность как одну из главных отраслей туризма на Урале в будущем.

- Изменения гидролого-химических показателей важны для корректировки правил регулирования общего стока реки каскадом водохранилищ.

- Изменения в стоке привели к обеднению воды нижнего течения реки взвешенными веществами за счёт аккумуляции их в водохранилищах.

- Некорректное регулирование приводит к запаздыванию пика половодья на 45–50 суток, а минимум минерализации составляет 0,26 г/л в июле — августе.

- Максимальные сбросные расходы при опасных отметках 620–670 см могут привести к необратимым процессам.

Одной из особенностей нашего времени является общее ухудшение водной экологической ситуации, причиной которого зачастую является антропогенная деятельность, усиливающаяся изменениями природных факторов. С использованием метода временнбй аналогии сравниваются гидрологические и гидрохимические показатели водного режима низовья Волги для периодов, отличающихся по степени и характеру антропогенного воздействия. Под низовьем Волги понимается территория, включающая водотоки Волго-Ахтубинской поймы, дельты и Западных подстепных ильменей, относящаяся к участку Нижней Волги и рассматриваемая авторами в пределах Астраханской области. Данные об общем годовом стоке и внутригодовом его перераспределении позволяют выявить соотношение вклада антропогенных и природных факторов в его формирование. Регулирующее влияние водохранилищ, в которых происходит накопление речных вод со всего бассейна р. Волги, их перемешивание и окончательное формирование химического состава, приводит к необратимым последствиям и проявлениям стихийных природных процессов.

- Аксу-Джабаглы — старейший заповедник в Центральной Азии (94 года).

- Воздействие заповедного режима сказывается на всех типах горного рельефа Западного Тянь-Шаня.

- Преобладает тенденция к стабилизации или к прекращению действия геоморфологических процессов.

- Исключение — оползни в тектонически активных зонах, спровоцированные повышенным увлажнением.

- Наблюдается незначительная активизация гравитационных процессов в альпийском высокогорье.

Старейший в горах Центральной Азии заповедник Аксу-Джабаглы был создан более 90 лет назад. За эти годы природоохранный режим оказал существенное влияние не только на биоту, но и на экзогенные процессы на территории резервата. С целью оценки этого влияния проведены специальные геоморфологические исследования. Было проведено типологическое районирование горного рельефа территории заповедника во всех высотных ярусах: высокогорье, среднегорье и низкогорье. Выделена переходная зона, характеризующая крупные тектонические уступы. Для каждого типа рельефа определены характерные изменения протекания геоморфологических процессов, связанные с прекращением антропогенной нагрузки преимущественно в виде выпаса и с поддержанием режима особо охраняемой территории. Установлено, что на территории заповедника преобладает общая тенденция к стабилизации склоновых процессов, более заметная в нижнем ярусе гор и практически отсутствующая в высокогорье. Обратная тенденция — к активизации процессов — отмечается в двух геоморфологических обстановках: в альпийском высокогорье и в очагах развития оползней в переходной зоне от высокогорья к среднегорью.

Взгляд географа

- Байкал — важнейшая часть и природный ресурс Евразии и России.

- Регион — культурный символ и интегратор пространства России.

- Экологическая проблема Байкала — глобальна, культурно и этически нагружена.

- Реализация права всеобщего доступа к Байкалу означает его умерщвление.

- Байкальская проблема — судьбоносное решение для общества и государства России.

В статье представлена экологическая проблема Байкальского региона в глобальном контексте на фоне мировой культурной ситуации и глобальных тенденций. Сама проблема все еще не сформулирована достаточно ясно. Байкальский регион — существенная часть всей географической оболочки, Евразии и России; главный природный ресурс России; один из немногих глобальных локусов на территории Российской Федерации; сгусток и центр биоразнообразия и ландшафтного разнообразия Евразии; важный по географическому положению ландшафтный узел; геоэкономический, геополитический и геостратегический локус; ландшафт-индикатор массового поведения, проблемноконфликтный узел, субглобальный сакральный локус, регион-идентификатор, консолидатор и символ для всей России, уникальная территория. Выявлены те фундаментальные культурные, правовые и этические коллизии, без учета которых проблема региона не может быть адекватно осознана, поставлена и тем более решена. Экологическая проблематика конкретной территории оказывается вплетенной в более широкий и глубокий контекст — глобальный и культурный. Указаны интеллектуальные ресурсы проблемы Байкала на примере феномена уникальности. Приведен эскиз проектной концепции для острова Ольхон.

- Элементы зелёной экономики исторически органичны российской урбанизации.

- Благодаря цифровизации все десять отраслей зелёной экономики могут привести к прогрессу в обеспечении устойчивого развития урбанизированных территорий.

- Интеграция цифровой и зелёной экономик создаёт возможности для развития новых отраслей экономики и повышения качества городской среды.

- Адекватной пространственной формой реализации зелёно-цифрового уклада является полимасштабная поляризация урбанизированных территорий.

В статье предложена оригинальная типология Целей устойчивого развития (ЦУР) 2030, позволяющая сформулировать через другие ЦУР способы и критерии устойчивого развития городов (ЦУР-11). Благодаря цифровизации все из 10 отраслей зеленой экономики могут дать прорывные эффекты в обеспечении устойчивого развития урбанизированных территорий. Хотя элементы зеленой экономики исторически органичны российской урбанизации, на существующей технологической основе решить главную проблему устойчивого развития современного пространственного развития России — нарастания противоречий между тенденциями гиперконцентрации населения и экономики в незначительном (для размеров России) числе мегаполисов и параллельно их критичной деконцентрации на периферии — не представляется возможным. Последовательная реализация возможностей технологического уклада на базе интеграции цифровой и зеленой экономик создает возможности значительного роста производительности в инфраструктурных и производственных отраслях городов и развития в них экономики знаний и впечатлений при одновременном повышении качества городской среды и качества городской жизни и обеспечении устойчивого развития. Адекватной формой реализации этого технологического уклада выступает последовательная и сбалансированная полимасштабная пространственно-временная и функциональная поляризация урбанизированных территорий, позволяющая на основе углубления географического разделения труда и координации оборота материального, природного и человеческого капитала решать задачи устойчивого пространственного развития России путем гармонизации его экологической, экономической и социальной составляющих. Принципы пространственно-временной, морфологической и функциональной поляризации проявляются на различных территориальных уровнях. По мере разработки набора показателей и расширения статистической базы для анализа зеленой экономики, распространения технологий умного города и управления жизненным циклом использования территории конструктивно-географический, проектный подход в городском планировании, в обеспечении устойчивого развития городов и агломераций в России станет столь же привычным, как преобладающий ныне исследовательский.

ISSN 2658-6975 (Online)