Теория и социальные функции географии

- Между миграционным притоком и строительством жилья в Московской агломерации существует положительная обратная связь и равновесное соотношение.

- В 2000-е годы способность Московской агломерации аккумулировать миграцию снизилась вдвое по сравнению с 1990-ми годами.

- За пределами Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД) доля инорегиональных покупателей жилья, по сравнению с Москвой, увеличивается вдвое — до 25–35%.

- Строительство в 30-км зоне за МКАД — регулятор миграционного баланса Московской агломерации на национальном уровне.

Жилищное строительство в Московской агломерации – главный механизм стимулирования миграционного притока через смягчение важнейшего барьера в виде цен на жилье. Предложенная ранее одним из авторов данной статьи модель взаимосвязи жилищного строительства и миграции показывает, что существует положительная обратная связь между экстенсивным путем развития Московской агломерации и миграционным притоком в столичный регион с гиперконцентрацией в нем населения и экономической активности. Теоретический анализ позволил выявить равновесные соотношения между вводом жилья и миграцией в Московский регион. Эмпирические данные свидетельствуют, что в 2000-е годы способность Московской агломерации аккумулировать миграцию снизилась вдвое по сравнению с 1990-ми. Как моделирование, так и фактические тенденции показывают, что миграционному притоку особенно благоприятствует экстенсивный путь развития агломерации с расползанием застройки за счет доминирования в строительстве крупных проектов эконом-класса на свободных землях в 30-км зоне между МКАД и Московским малым кольцом. В работе обоснован вывод, что строительство в данной зоне служит ключевым регулятором миграционного баланса как в Московской агломерации, так и на национальном уровне. Показано, что экстенсивный путь развития субсидируется государственными вложениями, в том числе в транспортную инфраструктуру, что противоречит усилиям государства по снижению межрегионального неравенства.

Территориальная организация общества

- История развития географии сферы услуг.

- Математический аппарат для оценки структуры третичного сектора экономики.

- Структуры третичного сектора экономик стран Восточной Европы (Венгрия, Чехия) с определенной степенью условности отражают структуру третичного сектора мировой экономики.

Все больше в современной социально-экономической географии уделяют внимание исследованию третичного сектора хозяйства. Одним из ключевых вопросов, который встает перед исследователем, является выбор математического инструментария, а иногда и необходимость создания собственного. Инструментарий чаще представляет собой набор параметров (индексов, коэффициентов), которые используют для анализа разных сторон сферы нематериального производства. В представленной статье приведена авторская методика оценки структуры третичного сектора хозяйства стран мира как попытка разобраться во внутреннем устройстве сферы услуг. Третичный сектор (сфера услуг) является весьма неоднородным, если не сказать искусственным, конгломератом видов экономической деятельности, объединенных лишь нематериальностью произведенных благ (услуг). Разработанный автором экономико-математический инструментарий позволяет произвести страновые сравнения по всему сектору, а также выдвинуть гипотезы относительно особенностей развития отдельных сегментов сферы услуг. В работе дается интерпретация получившихся в ходе расчетов результатов. Также автор уделяет особое внимание в статье, помимо методики оценки структуры сектора, еще и теоретико-методологической базе географии третичного сектора экономики.

Природные процессы и динамика геосистем

- Экстремальные процессы отличаются темпами и длительностью развития, намного превышающими среднемаксимальные значения.

- Специфические процессы возникают в условиях, отличающихся от типичных для данной природной зоны, региона, реки или формы русла.

- Классификация экстремальных процессов по масштабу, повторяемости, опасным последствиям и другим факторам.

- Характерные примеры встречающихся в природе различных форм экстремальных и специфических процессов.

. В статье даются определения экстремальным и специфическим проявлениям русловых процессов, рассматривается их соотношение между собой и связи с экстремальными и чрезвычайными гидрологическими ситуациями. Основным признаком отнесения русловых процессов к экстремальным является аномальность их проявления, отражающаяся в крайне высоких темпах и длительности развития (значительно превышающих среднемаксимальные значения), неожиданности возникновения, невозможности прогнозирования. Специфические русловые процессы возникают в условиях руслоформирования, отличающихся от типичных для данной реки или рек региона и имеющих ограниченное распространение. Даны критерии, характеризующие экстремальность или специфичность проявлений русловых процессов, их качественные и количественные оценки, место гидрологических, геолого-геоморфологических и антропогенных факторов в их возникновении и развитии. Рассмотрен масштаб проявлений, их повторяемость, негативные социально-экономические последствия и возможности предотвращения, подходы к классификации и оценке опасности для хозяйственной деятельности. Приведены примеры экстремальных и специфических проявлений русловых процессов в различных временных и пространственных масштабах и природных зонах.

- В колебаниях местного стока вод региона чаще других повторяются периоды длиной 4, 8 и 11 лет.

- Закономерности запаздывания гармоник рядов стока позволяют улучшить результаты его прогнозов.

- Наилучшие результаты поверочных прогнозов достигаются путем комбинации синусоид с длинным и 11-летним периодами.

Временные ряды вод местного формирования субъектов Российской Федерации Северо-Западного федерального округа проанализированы с использованием метода “Периодичностей”. Установлено, что периоды длиной 4 года, 8 и 11 лет повторяются в этих рядах чаще других. Наибольшее число раз (8 из 10) оказались выявленными синусоиды с периодом 11 лет. По синусоидам с этими периодами, по выявленным синусоидам с периодами, превышающими 29 лет (с длинными периодами), а также по комбинации синусоид с периодом 11 лет и с длинными периодами, оценивались поверочные прогнозы местного стока с заблаговременностью 5 лет. Наилучшие результаты прогнозов получены по комбинациям синусоид с 11-летним периодом и с длинными периодами. В схеме прогнозирования, приведшей к наилучшим результатам, присутствует синусоида с периодом, выявленным в наибольшем числе рядов местного стока. Это обстоятельство указывает на целесообразность оценки повторяемости тех же периодов в различных рядах при анализе, моделировании и прогнозировании вод местного формирования как административных, так и физико-географических регионов, например бассейнов рек и озер. Результаты прогнозирования могут быть улучшены, если удастся установить закономерности запаздывания синусоид с выявленными периодами друг к другу и использовать их при расчетах будущего стока.

Эволюция природных систем

- Распад сухопутного моста окончательно завершился в максимальную фазу трансгрессии в среднем голоцене.

- Рельеф и увеличение океаничности климата затруднили заселение видов с прилегающих территорий.

- Древесная растительность быстро деградировала, преобладающими стали лугово-болотные ландшафты.

На основе комплексного изучения разреза торфяника на побережье бух. Рудня (о. Зеленый) восстановлены этапы развития ландшафтов на юге Малой Курильской гряды с конца позднего плейстоцена, когда существовал обширный сухопутный мост, соединявший Южные Курилы и о. Хоккайдо. В максимальную фазу трансгрессии в среднем голоцене окончательно завершился распад сухопутного моста, что привело к изоляции флоры и фауны островов. Особенности рельефа Малой Курильской гряды и увеличение океаничности климата затруднили заселение видов с прилегающих территорий. Древесная растительность достаточно быстро деградировала, преобладающими стали лугово-болотные ландшафты. К другим факторам, оказавшим влияние на последующее развитие биотических компонентов, относятся климатические флуктуации, тектоническое погружение, способствовавшее повышению уровня грунтовых вод, прохождение волн цунами, усиление роли холодного течения Оясио и выпадение вулканического пепла влк. Масю. Изменения ландшафтов Малых Курильских островов во многом сходны с таковыми на полуострове Немуро (Восточное Хоккайдо).

Природопользование и геоэкология

- Методика оценки экологической интенсивности использования территорий промышленных зон.

- Направления реорганиазции промышленных зон имеют выраженную географическую обусловленность.

- Изменение экологической интенсивности использования связано с изменением объема выбросов.

- Планы реорганизации промышленных зон восточной части Москвы проработаны более подробно.

В последние десятилетия в Москве происходила значительная трансформация функций производственных зон. Сегодня в них место промышленности занимают наука, торговля, продажа и обслуживание автомобилей, офисно-деловая застройка, жилье. В статье представлена разработанная автором методика оценки экологической интенсивности использования производственных зон, основанная на потенциальной экологической опасности их функций, для чего произведено функциональное зонирование каждой из производственных зон. На ее основе выявлены изменения уровня воздействия на окружающую среду, тенденции смены типов производственных зон. Проведено сопоставление результатов методики и изменения объемов выбросов в атмосферу от стационарных источников как наиболее динамичного показателя антропогенного воздействия. Определены наиболее экологичные направления трансформации производственных зон, выявлено территориальное распределение предприятий разной специализации и его изменение. Рассмотрены ключевые проекты дальнейшей реновации производственных зон Москвы, определена территориальная специфика реализации, обозначены “узкие” места данных проектов.

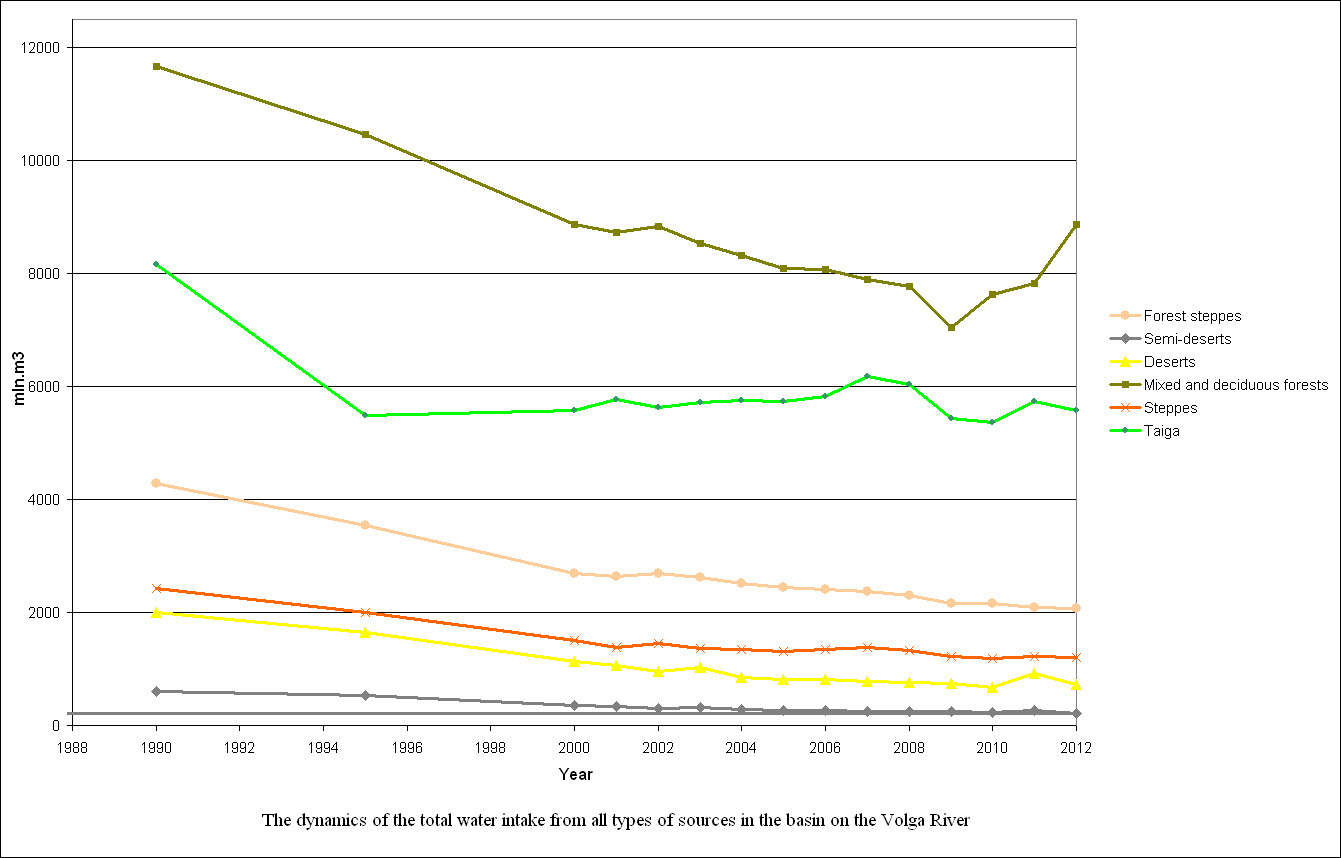

Выявлены закономерности динамики показателей водопользования в природных зонах в пределах бассейна Волги в период с 1990 по2011 г. Рассмотрены три группы показателей: 1 – общий водозабор и водозабор из поверхностных и подземных источников, потери воды при транспортировке; 2 – использование воды в целом и по отдельным отраслям хозяйства (жилищно-коммунальное хозяйство и орошение); 3 – водоотведение сточных вод, в том числе нормативно-очищенных, загрязненных, условно чистых, а также отводимых на рельеф местности. Во всех природных зонах и в бассейне Волги в целом произошло существенное сокращение общего водозабора из всех видов источников, в среднем на 35%. Пропорционально ему произошло снижение и всех остальных показателей использования водных ресурсов: забора воды из поверхностных и подземных водных источников, ее использования в отраслях, водоотведения сточных вод. Сокращение водопользования в наибольшей степени проявляется в зоне широколиственных и смешанных лесов. Учет природной зональности в использовании водных ресурсов речных систем крайне важен для целей мониторинга и проектирования социально-экономического развития территории.

Региональные географические проблемы

- Гумидный климат и постледниковые ландшафты региона определяют низкую биологическую продуктивность водоемов Карелии.

- Статистически доказано лимитирующее влияние низких минерализации, рН воды и фосфора на развитие биоты.

- От проточности и приточности озер, густоты речной сети зависит сток гуминовых веществ в водоем.

- Гуминовые вещества формируют низкую рН и высокую цветность воды, приносят связанный фосфор.

- Подстилающие кристаллические породы определяют низкую минерализацию воды.

- Наиболее вероятный сценарий развития энергосистемы области — функционирование в изолированном режиме.

- На большей части территории региона сетевые комплексы региональной энергосистемы работают в разомкнутом режиме.

- Развитие малой альтернативной энергетики позволит децентрализовать энергосистему региона и повысить ее надежность.

- Потенциал гидро- и ветроэнергетики в регионе достигает ⅓ мощности существующих электростанций.

Выполнен обзор вариантов перспективного развития электроэнергетики Калининградской области. Выявлено, что функционирование энергосистемы в изолированном режиме – наиболее неблагоприятный, но и вероятный сценарий. Этот вариант рассмотрен с точки зрения организации внутреннего энергетического пространства области. Анализ территориальной организации энергоснабжения базируется на положениях математической теории графов. Установлено, что главный остов циклической сети региональной энергосистемы состоит из 14 циклов. Это зона относительно устойчивого энергообеспечения. Остальные сети региональной энергосистемы работают в разомкнутом режиме, это – ацикличная зона энергоснабжения Калининградской области. Выявлено, что зона доминирования древовидных сетей, занимающая более половины территории области, характеризуется очень низкой надежностью энергоснабжения. Предложена “многослойная” модель территориальной организации региональной энергосистемы, более надежной по критерию надежности энергоснабжения. В случае ее реализации локальная система может “замыкать” потребителей на местный сетевой цикл и свой потенциал малой генерации.

- Суммарный сток воды с Мурманского побережья варьирует в диапазоне 50–80 км3 в год.

- Суммарный сток взвешенного вещества с Мурманского побережья оценивается в 40–70 тыс. т в год.

- Скорость эрозии водосборов Мурманского побережья не превышает 2 мкм в год.

- Низкая скорость эрозии предопределена геолого-геоморфологическим строением территории и географическим положением региона, но не зависит от климатических изменений.

На основе многолетних данных о расходах воды и концентрации взвешенного вещества в водотоках Мурманского побережья проведена оценка стока воды, модуля стока взвешенного вещества и скорости эрозии водосборных пространств. Выявлено, что суммарный сток варьирует в диапазоне 50–80 км3 ‧ год–1, ведущую роль в стоке играют транзитные и пограничные речные системы. В последние годы происходит уменьшение водного стока, максимальный сток происходит в весенний паводок и составляет 40–60% годового стока. Установлено, что суммарный сток взвешенного вещества с побережья составляет 40–70 тыс. тонн в год. Низкий среднемноголетний модуль стока взвешенного вещества (<2 т ‧км–2 ‧ год–1) и медленная скорость эрозии (<5 мкм‧ г–1), обусловлены геолого-геоморфологическим строением и географическим положением побережья, но не зависят от изменения среднегодовых температур воздуха и годовой суммы атмосферных осадков на территории региона.

История географической науки

- В ходе экспедиций в Монголию Д. Клеменц изучил и картографировал ранее малоизвестные науке районы Гобийского Алтая.

- Он внес большой вклад в геологическое изучение Монголии. Выявлен его приоритет в обнаружении вулканической активности, некогда наблюдавшейся в Южном Хангае.

- Собраны ценные для науки коллекции минералов, флоры и насекомых.

В статье на основе ранее не введенных в научный оборот документов из архивохранилищ (Томска и Иркутска) и при использовании малоизвестных статей, писем и научных отчетов Д.А. Клеменца рассматриваются малоизученные в научной литературе вопросы, связанные с географическими исследованиями, проводимыми им в Монголии по заданию Академии наук в период с 1891 по 1896 гг. Методологическая база работы – направление интеллектуальной истории, базирующееся на изучении всех аспектов истории идей, на основе взаимодействия таких субдисциплин, как история естественных, социальных и гуманитарных наук. Используя данную методологию, автор предпринял попытку через призму изучения и оценки экспедиционной работы Д.А. Клеменца в Монголии проанализировать и показать, как шло формирование его научных взглядов на ряд неизученных в то время проблем, связанных с геологией и археологией Монголии, а также на саму систему изучения этого региона Центральной Азии. В статье прослеживаются такие аспекты исследовательской деятельности Д.А. Клеменца, как ботаника, метеорология, гляциология и вулканология, рассматривается его газетная публицистика, посвященная монгольской тематике. Оценивается его конкретный вклад в географическое исследование удаленных и ранее малоизученных мест, таких как Хангай, Гобийский Алтай, верховья реки Селенга, в том числе в аспекте топографии и картографирования местности, анализа ее геологического строения и сбора коллекций фауны и флоры.

Взгляд географа

Ю.В. Медведков принадлежал к числу самых ярких фигур в советской географии 1960-х – 1970-х годов, был одним из знаменосцев количественной и теоретической революции. Он принес в географию не только многие исключительно ценные результаты и методы моделирования, но и значительно более строгий стиль мышления, характерный для точного естествознания. За последние полвека уровень теоретического мышления в географии снизился самым существенным образом, и мы катастрофически отстали от уровня докторской диссертации Ю.В. Медведкова. В 1974 г. Медведков создал в ИГАНе Лабораторию экологии человека, ставшую на несколько лет одним из наиболее ярких центров географической мысли в нашей стране. С 1972 г., когда Медведков произволом властей был лишён возможности вернуться в Женеву, где возглавлял Лабораторию экологии ВОЗ, он был лишён возможности выезжать за границу. Это вынудило его подать в 1981 г. заявление на эмиграцию, после чего он был исключен из научного сообщества вплоть до своего отъезда из СССР в 1986 г

ISSN 2658-6975 (Online)