Теория и социальные функции географии

- Разнонаправленные внутривековые тренды годовых осадков, характерные для аридных районов России и Монголии, ограничивают систематическое усиление аридизации в условиях глобального потепления.

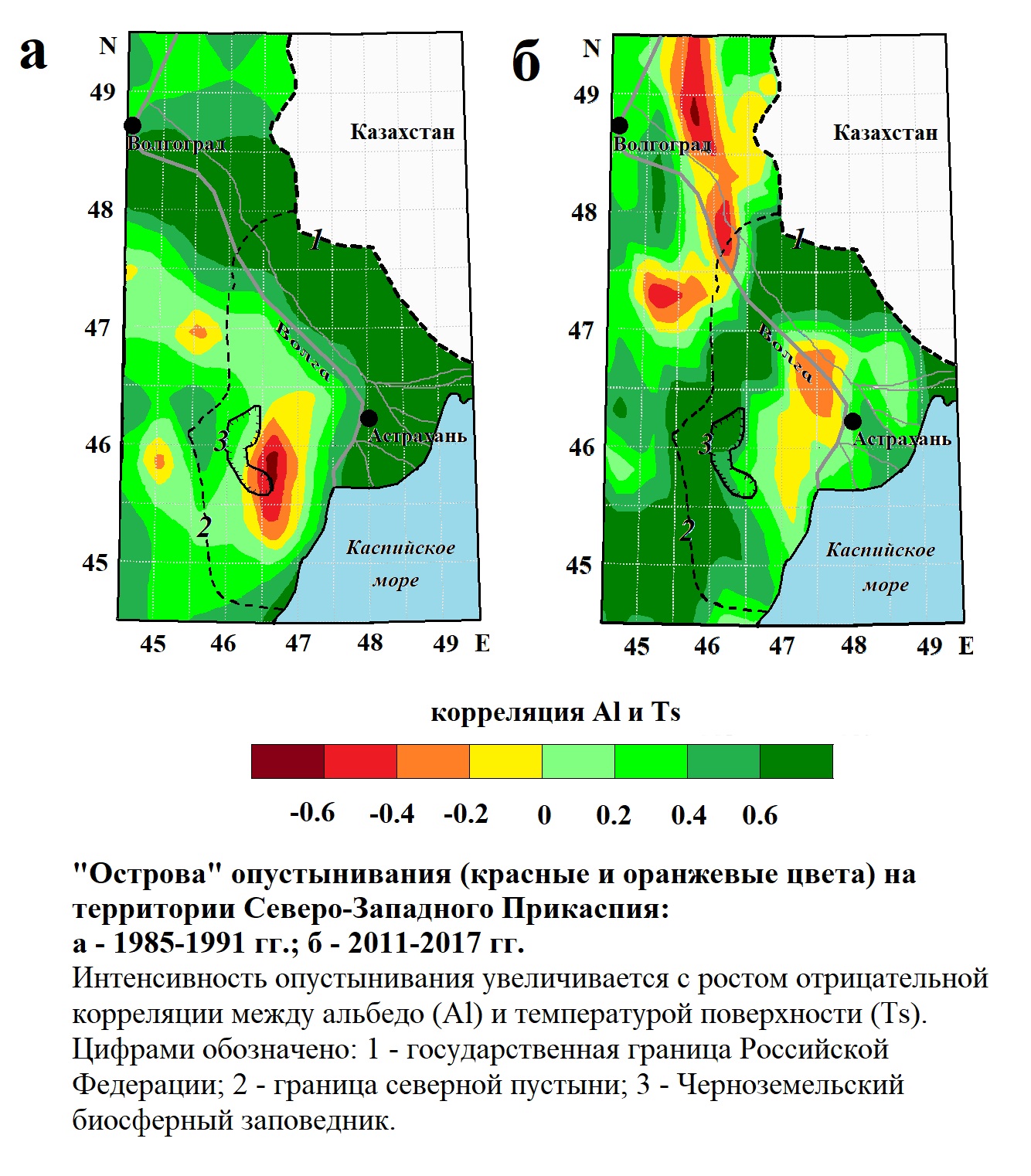

- Опустынивание преимущественно обусловлено усилением антропогенной деградации аридных пастбищ, с последующим образованием мезомасштабных «островов» опустынивания.

- Время жизни антропогенных «островов» опустынивания регулируется флуктуациями влажности климата и пастбищной нагрузкой, которая снижается в том числе в периоды природных бедствий (засухи, дзут) в результате падежа скота.

Рассмотрены приложения концепции климатического опустынивания, включающие подход к раздельной оценке аридизации и деградации аридных земель и подход к идентификации “островов” опустынивания по спутниковым данным. Установлено, что вклад антропогенной деградации земель в опустынивание подтверждается значимым линейным трендом междугодовых колебаний спутниковых показателей пастбищной дигрессии во всех исследуемых аридных районах России и Монголии в период 2000—2016 гг. Усиление аридизации характерно только для части аридных районов. По причине чрезмерной пастбищной дигрессии здесь образуются “острова” антропогенного опустынивания, время жизни которых определяется влиянием человека и флуктуациями осадков. Дополнительным фактором кратковременного уменьшения жизни “островов” в Монголии служит катастрофический падеж скота в результате природных бедствий (засухи, дзута). “Остров” опустынивания природного происхождения обнаружен в заповедной части пустыни Сонора, где сезоны дождей и засух определяют распространение аридизации. Особое внимание уделено анализу трендов климатических характеристик. Повышение температуры воздуха произошло во всех сравниваемых районах исследования, отрицательные тренды осадков доминировали в степной зоне России в периоды 1936—1960 и 1991—2016 гг., когда температура поверхности Северной Атлантики была выше нормы. Напротив, положительные тренды осадков, ослабляющие аридизацию, наблюдались в период 1961—1990 гг.

- Районами концентрации городов с «грязным» воздухом выступают: Прибайкалье и Забайкалье, юг Сибири, Средний и Южный Урал, Московско-Тульский ареал.

- На 4 региона (Красноярский край, Иркутская, Свердловская и Челябинская области) приходится 27% случаев высокого уровня загрязнения воздуха.

- Для обеспечения качества атмосферного воздуха на уровне санитарных норм в сотне российских городов вредные выбросы требуется сократить не на несколько процентов, а в разы.

Проведен анализ качества атмосферного воздуха в городах России за 1991—2016 гг. Четыре города (Братск, Магнитогорск, Чита и Южно-Сахалинск) за этот период практически ежегодно попадали в “черные списки” Росгидромета — как хронически, так и экстремально загрязненных городов. Высоким уровнем загрязнения атмосферы выделяются города Иркутской области, Красноярского края, а также Свердловской и Челябинской областей. Выявлены ведущие факторы формирования экологической обстановки в городах в зависимости от их локализации, специализации и людности: 1) крупные выбросы промышленности и/или транспорта; 2) выбросы преимущественно неидентифицированных источников загрязнения; 3) высокий естественный потенциал загрязнения атмосферы; 4) “импорт” загрязнений от внешних источников из-за неблагоприятного экологогеографического положения. Кардинальное решение проблемы грязного воздуха видится только на основе регулирования территориального развития России.

Территориальная организация общества

В статье на примере регионов российско-казахстанского пограничья охарактеризованы вызовы приграничному сотрудничеству на основе анализа демографического, социо-культурного и экономического потенциала регионов российско-казахстанского пограничья. Показано, что, несмотря на заметные успехи евразийской интеграции, на региональном уровне наблюдается постепенное снижение потенциала сотрудничества. Демографические процессы и политика “казахизации” становятся причиной эрозии общего информационного и социокультурного пространства, которое в перспективе могло бы стать драйвером для интеграционных процессов на региональном уровне. В экономической сфере сотрудничество ограничивается, главным образом, эксплуатацией старого советского наследия — кооперационных связей между ограниченным числом промышленных предприятий преимущественно сырьевого профиля, а одним из основных драйверов современных экономических отношений выступает приграничная торговля. Геополитические вызовы, связанные с событиями на Украине, усилили негативные явления в сфере приграничного сотрудничества, став настоящим испытанием для Евразийской интеграции. Перечисленные факторы оказывают серьезное влияние на процессы приграничного сотрудничества, в ряде случаев способствуя дальнейшей дивергенции социально-экономического и социокультурного пространства в российско-казахстанском приграничье.

Природные процессы и динамика геосистем

- В последние десятилетия в реках бассейна реки Самары произошли значимые внутригодовые изменения в стоке воды: снижение доли половодного стока и увеличение меженного стока.

- Изменения в стоке воды сопровождались как минимум двукратным уменьшением стока взвешенных наносов рек бассейна, что указывает на общее ослабление интенсивности эрозии.

- Ослабление эрозии подтверждается снижением с 1990-х гг. темпов аккумуляции её продуктов в днище долины одного из малых водосборов бассейна Самары.

- Общее ослабление эрозии на междуречьях бассейна реки связано с уменьшением талого стока воды на склонах и сокращением площади пашни в регионе в постсоветский период.

В статье дана оценка современного тренда интенсивности эрозии в степной зоне юго-восточного сектора Русской равнины на примере бассейна р. Самара (в границах Оренбургской области) по результатам анализа многолетней динамики стока воды и взвешенных наносов реки. Оценка дополнена полевыми исследованиями современных темпов аккумуляции продуктов почвенноовражной эрозии в днище балки типичного малого водосбора, входящего в бассейн реки, с использованием радиоактивного цезия-137 (в том числе чернобыльского происхождения 1986 г.) в качестве хрономаркера. Полученные результаты показывают уменьшение стока взвешенных наносов в бассейне р. Самара в последние 30 лет по сравнению с 1940—1960 гг. как минимум вдвое. Данный тренд подтверждается снижением скоростей аккумуляции смытого почвенного материала в днище балки водосбора в последние десятилетия: с 1959—1986 гг. по 1986—2016 гг. они сократились, как минимум, в 3.0—3.6 раза. Основной причиной уменьшения темпов эрозии рассматривается сокращение стока воды со склонов в период снеготаяния, обусловленное повышением температуры воздуха и уменьшением глубины промерзания почв в регионе.

- Сток воды и взвешенных наносов увеличивался до конца 1970-х — начала 1980-х годов, а затем уменьшался.

- На территории Камчатского края выделено 18 зон мутности воды и 3 зоны распределения крупности частиц наносов.

- Максимальные мутность и модуль стока взвешенных наносов наблюдаются вблизи действующих вулканов.

Исследованы закономерности пространственно-временной изменчивости характеристик стока взвешенных наносов. На основе анализа разностно-интегральных кривых стока установлено, что для большей части рек на территории Камчатского края характерно наличие двух относительно продолжительных периодов изменения стока взвешенных наносов — увеличения до конца 1970-х — начала 1980-х годов и его последующего уменьшения. Данная закономерность нарушается в реках, испытывающих воздействие вулканических извержений, где наибольшее возрастание стока наносов наблюдается после крупнейших извержений. Значительно уточнены существующие карты распределения средней многолетней мутности воды (выделено 18 зон вместо 4) и среднего многолетнего модуля стока взвешенных наносов (выделено 13 зон вместо 2). Построена карта распределения гранулометрического состава взвешенных наносов (на территории региона выделено 3 зоны). Показано, что максимальные значения среднего многолетнего модуля стока взвешенных наносов (свыше 500 т/км2тод) и мутности воды (более 1000 г/м3), а также крупности частиц наносов наблюдаются в водотоках вулканических территорий; минимальные величины мутности, модуля стока взвешенных наносов, а также крупности частиц характеризуют материковую часть края.

- Потепление климата на территории Карелии усиливает влияние водосборов на водные объекты.

- Рост стока гумусовых веществ с заболоченных водосборов приводит к увеличению гумусности озёр Карелии.

- В условиях гумидного климата терригенный гумус поступает в озёра Карелии в комплексе с железом и фосфором.

- С 1990-х гг. в воде Петрозаводской губы Онежского озера достоверно растут цветность, железо и фосфор.

- В водах губы достоверно возросло содержание углекислого газа, снизились рН воды и насыщение её кислородом.

В новых климатических условиях Карелии (мягкие зимы, увеличение количества жидких осадков, меньшее промерзание почвы) увеличивается поступление в озера аллохтонного органического вещества с речными водами. В связи с геохимическими особенностями Фенноскандии в водоемы попадает больше гумусовых веществ в комплексе с железом и фосфором. Это может привести к изменению гидрохимического режима, качества воды и условий обитания биоты. Впервые для водоемов Карелии на примере Петрозаводской губы Онежского озера оценены многолетние изменения (1963—2017 гг.) показателей-маркеров аллохтонного органического вещества. Выявлено, что с 1990-х годов в воде Петрозаводской губы достоверно возрастает цветность воды (от 56 до 73 град), содержание взвеси (от 1.6 до 3 мг/л), железа (от 0.12 до 0.42 мг/л), фосфора (от 12 до 22 мкг/л). Это приводит к изменению карбонатной системы воды залива — достоверно увеличивается концентрация углекислого газа (от 1.2 до 3.0 мг/л), падает величина рН (от 7.22 до 7.12) и содержание кислорода (от 101 до 92% насыщения). Наиболее высокими оказались коэффициенты корреляции Спирмена между показателями и годом исследования для весеннего периода, когда залив отделен от открытого плеса озера термическим баром и находится под сильным влиянием речных вод. Одновременно с изменением гидрохимического режима происходит увеличение количества железа в верхнем слое илов (от 0.65 до 4.8% от в.с.н.). Это привело к снижению численности макрозообентоса в 6—7 раз.

Эволюция природных систем

Опорный разрез донных осадков оз. Каракель (Кавказ) построен по кернам, полученным в ходе экспедиционных работ 2010 и 2014 гг., с учетом радиоуглеродных датировок и данных аналитической микростратиграфии. С использованием методики сканирующего микро-РФА, твердые препараты донных осадков были сканированы с шагом 1 мм с одновременным определением содержания более 25 породообразующих и микроэлементов. При построении мастер-керна учитывались профили изменения содержаний терригенных элементов. Это позволило точно совместить два керна и удалить из разреза интервалы осадка, отвечающие “одномоментным” событиям — вбросам терригенного материала. Сравнение инструментальных данных региональных метеонаблюдений в интервале 1927—2010 гг. с временными рядами геохимических индикаторов показало наличие устойчивой связи состава донных осадков со средними 11-тилетними температурами. Аппроксимация трансферных функций на глубину опробования керна позволила построить палеоклиматическую реконструкцию региональной температуры для двух последних тысячелетий с временным разрешением 5—10 лет.

- Культурные слои среднепалеолитической стоянки Бетово связаны с брянской погребенной почвой, в значительной степени нарушенной склоново-криотурбационными процессами.

- На основании данных, полученных по фауне мелких млекопитающих, на период обитания стоянки реконструированы крайне суровые природно-климатические условия: тундро-степь или т.н. «мамонтовая степь».

- Серия радиоуглеродных дат для стоянки Бетово укладывается в интервал 28,5–36 тыс. калиброванных лет назад, что позволяет отнести её к одному из наиболее поздних среднепалеолитических памятников в бассейне Десны.

Среднепалеолитический памятник Бетово был открыт в начале 1970-х годов л.М. Тарасовым, который обобщил данные по палеоэкологии и условиям обитания на стоянке в ряде публикаций. Однако стратиграфическая позиция отложений, вмещающих культурный слой, осталась достаточно неопределенной ввиду того, что в разрезах памятника не удалось выделить реперные лёссовопочвенные горизонты и не были получены данные о возрасте культурного слоя. Комплексные исследования стоянки, возобновившиеся с 2007 г под руководством археолога А.К. Очередного в рамках Верхнедеснинской экспедиции ИИМК РАН, позволили детализировать ритмику позднеплейстоценового осадконакопления и стратиграфические позиции культурных слоев на разных участках памятника. По полученным 14 С датировкам стоянка была обитаема в интервале 28500—36000 тыс. л.н. (калиброванные даты), т.е. относится к концу средневалдайского мегаинтерстадиала (к концу МИС 3). Фауна мелких млекопитающих, обнаруженная во втором культурном слое стоянки Бетово, включает исключительно тундровые и степные виды. Лесные виды отсутствуют и в целом видовое богатство фауны Бетово очень низкое. Полученные палео-фаунистические данные однозначно свидетельствуют о крайне суровых природно-климатических условиях времени обитания древнего человека в бассейне Десны в конце МИС 3 — условиях тундро-степи (“мамонтовой степи”).

Природопользование и геоэкология

- Даны закономерности распределения и режима растворённых органических веществ (РОВ), минерализации, гуминовых и фульвовых кислот, речных вод гор страны по типам вертикальной поясности.

- Концентрации общего РОВ (17–18 мг/л) и легкоокисляемых ОВ (9–11 мг/л) уменьшаются от тундрово-арктических и тундрово-таёжных гор к пустынно-субтропическим горам в два и три раза соответственно.

- Минерализация воды рек в двух северных типах горной поясности составляет 42 и 74 мг/л, в двух южных — 140 и 450 мг/л.

Анализируются общие закономерности формирования растворенных органических веществ (РОВ), минерализации (∑и), щелочно-кислотных показателей (pH) речных вод в горах с различными типами ввысотной поясности в России и странах СНГ. Анализ основан на результатах многолетних экспериментальных исследований и наблюдений на сети Росгидромета. Реакция воды рек в южном направлении в соответствии с изменением ландшафтно-геохимических условий последовательно изменяется от кислой в тундрово-арктических к нейтральной в тундрово-таежных, слабощелочной в лесо-луговых и щелочной в пустынно-субтропических горах. Среднемноголетняя минерализация воды горных рек в двух северных типах вертикальной поясности составляет 42 и 74 мг/л, в двух южных — 140 и 450 мг/л. Среднегодовые значения перманганатной (ПО) и бихроматной (БО) окисляемости, как и цветности, речных вод в ксерофитных пустынно-субтропических горах малые (3 и 7), возрастают до средних и слабоповышенных градаций в гумидных тундрово-таежных, тундрово-арктических, лесо-луговых горах (7—8 и 13—18 мг О/л). Отношения ПО:БО изменяются от 62% в тундрово-арктических до 50%, 41% и 35% в тундровотаежных, лесо-луговых и пустынно-субтропических горах. Содержание гуминовых и фульвовых кислот также максимальны в двух северных типах горной поясности — 0.224 и 1.80 мг С/л, в двух южных убывают до 0.013 и 0.067, 0.373 и 0.637 мг С/л. Отношения Сгк:Сфк уменьшаются к югу в лесо-луговых и пустынно-субтропических горах в 1.3 и 3.7 раза.

Геоинформационные системы и картографирование

- Введение полимагистралей является одним из способов генерализации изображения транспортных сетей на мультимасштабных картах.

- Мультимасштабное картографирование транспортных сетей целесообразно проводить на четырёх уровнях детализации, с введением полимагистралей на 3-м и 4-м уровнях.

- Понятие полимагистрали может быть формализовано с использованием расстояния Хаусдорфа между заданными участками линий.

- Технология выделения полимагистралей базируется на процедурах интеграции и пространственного наложения (оверлея) линий.

- Апробация предложенной технологии на примере выделения бимагистралей, состоящих из железных и автомобильных дорог, показывает сходство результатов, полученных автоматизированным и ручным путём.

В статье предложен подход к генерализации транспортных сетей на мультимасштабных картах, основанный на автоматизированном выделении полимагистралей. Показана логическая связь между понятием полимагистрали как способа представления пространственно сопряженных участков транспортных путей разного типа и процессом генерализации картографического изображения. Разработана четырехуровневая спецификация уровней детализации для мультимасштабных карт транспортных сетей, в которой определено место полимагистралей на третьем и четвертом уровне детализации. Дано формализованное определение полимагистрали и компактной полимагистрали. На основе определения предложена геоинформационная технология выделения полимагистралей, основанная на пространственной интеграции линейных объектов и операций оверлея (пространственного наложения). Произведены алгоритмизация и реализация технологии на языке программирования Python. На примере железных и автомобильных дорог, отображенных на фрагментах цифровых общегеографических карт масштабов 1:1 000 000 и 1:2 500 000, апробировано выделение полимагистралей, показано сходство в экспертных и автоматически полученных результатах. Исследовано влияние расстояния поиска на пространственный охват выделяемых полимагистралей, дана их краткая географическая характеристика. В заключении намечены пути развития и совершенствования предложенного подхода.

История географической науки

- Русский статистик Веселовский внёс существенный вклад в развитие географической науки.

- Под редакцией Веселовского издан первый экономический атлас России (1851).

- В атласе использованы новаторские способы картографического представления количественных данных.

- На почвенной карте атласа впервые показаны закономерности распределения почв Европейской России.

- Монография «О климате России» впервые обобщила данные метеорологических наблюдений в стране.

Рассмотрен вклад в развитие географической науки русского статистика XIX в. К.С. Веселовского (20.05.1819—03.11.1901). Составленный под его редакцией и при его непосредственном участии Хозяйственно-статистический атлас Европейской России, первый российский экономический атлас, обобщил наиболее существенные сведения о сельском хозяйстве — основе экономики России середины XIX в. Использованные при составлении карт атласа способы картографического представления количественных данных были во многом новаторскими и внесли определенную лепту в развитие мировой картографии. Рассмотрена история создания первой по времени почвенной карты России, на которой нашли отражение географические закономерности распределения почв европейской части страны и их связь с климатом. Вошедшая в Хозяйственно-статистический атлас в генерализованном виде карта стала первой в мире собственно почвенной картой государства. Существенную роль в развитии географической науки сыграла монография “О климате России”, в которой К.С. Веселовским были собраны и критически обработаны все имевшиеся на тот момент в Российской империи наблюдения за температурой воздуха, ветрами и атмосферными осадками. Показана роль К.С. Веселовского в организации метеорологических наблюдений в России.

Взгляд географа

- Уравнение Бекманна — Парра справедливо для всех уровней кристаллеровской иерархии при любом значении k.

- Максимальное значение k (доля центрального места в населении обслуживаемой им зоны) равно \(K - \sqrt{K^{2}-K}\).

- Максимальное значение k в численном выражении является нестрогим инвариантом от изменения значения K.

Одно из положений теории центральных мест — условие постоянства доли центрального места в населении обслуживаемой им зоны (параметр k) для всех уровней кристаллеровской иерархии. Тем не менее, доказательств этого положения, лежащего в основе уравнения Бекманна — Парра, в библиографии по теории центральных мест нами найдено не было. Если принять это положение в качестве верного, то остается неясным, выполняется ли оно для всех или же только для строго определенных значений k. Нами установлено, что при постоянстве избранного варианта кристаллеровской иерархии K для всех уровней решетки уравнение Бекманна-Парра выполняется для любых значений k. Обнаружено, что, в тоже время, диапазон k-значений для идеальной решетки Кристаллера ограничен сверху не асимптотой k = 1, а точным почти вдвое меньшим значением, равным \(K - \sqrt{K^{2}-K}\). Поскольку последнее в численном выражении изменяется очень незначительно при коренной перестройке решетки от K = 3 до K = 7, можно утверждать, что нами установлен новый нестрогий инвариант в теории центральных мест — максимальное значение параметра k.

Потери науки

ISSN 2658-6975 (Online)